„Neue Erkenntnisse über Seilbahnseile“

Der Autor beginnt seinen Beitrag mit einem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Seilbahnen und nennt als entscheidende Voraussetzung für den Seilbahnbau die Erfindung des Drahtseiles durch Oberbergrat Julius Albert (siehe Kasten). Er spricht dann kurz über die Entstehung des Einseil- und Zweiseilsystems und kommt dann auf die Konstruktion der Seile zu sprechen.

Bei bewegenden Seilen von Seilschwebebahnen hat sich allgemein das sechslitzige Parallelschlagseil in Gleichschlag durchgesetzt, weil es wegen der günstigen Berührungsverhältnisse der Drähte in den Litzen und der günstigen Auflage des Gleichschlagseiles in den Scheibenrillen die höchste Lebensdauer erbringt. Für den Normalfall erscheint das Sealeseil am zweckmäßigsten; in Sonderfällen hat sich auch die Fülldrahtkonsruktion bewährt. Die Warringtonmachart hat in manchen Fällen durch Lockerung der dünnen Außendrähte zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt.

Ein wichtiges Konstruktionsmerkmal des Seiles ist seine Seele. Sie wird in der Regel als Faserseele ausgebildet werden.

Die Faserseele hat in erster Linie die Aufgabe, die Litzen radial abzustützen. Um diese Funktion zu erfüllen, muss sie genügend Volumen aufweisen und soll dieses auch während der ganzen Betriebsdauer des Seiles behalten.

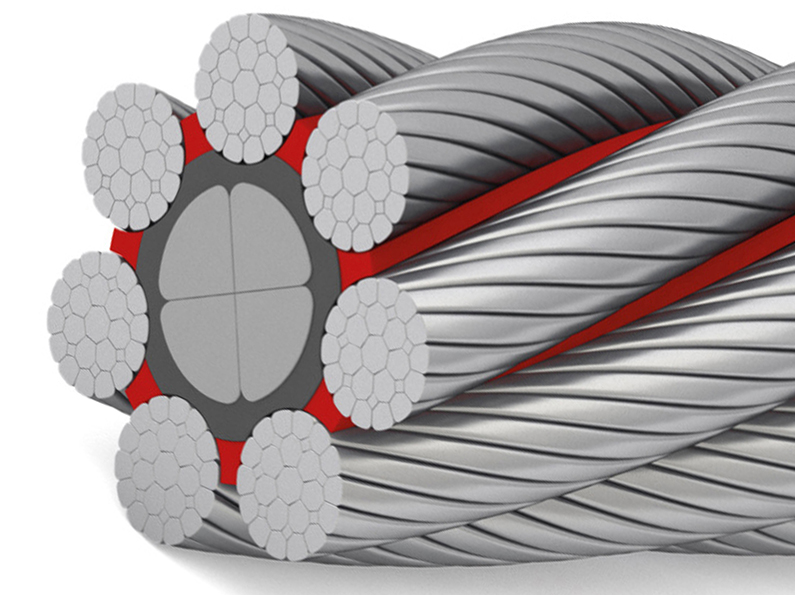

Gelten diese Aussagen noch? Was hat sich an den Seilbahnseilen geändert? An den genannten Grundsätzen eigentlich nicht sehr viel, aber obwohl – insbesondere die dünneren – Seile auf den ersten Blick so ausschauen wie vor 50 Jahren, hat es bedeutende technologische Entwicklungen gegeben, die Hand in Hand mit den gesteigerten Anforderungen der Seilbahnbauer an hohe Seilspannkräfte zufolge höherer Fahrzeuggewichte verlaufen ist. Hatte damals das Förderseil einer Doppelsesselbahn beispielsweise 38 mm Durchmesser, so beträgt der Förderseildurchmesser einer modernen 10er-Kabinenbahn beispielsweise 56 mm. Meist handelt es sich dabei um Warrington-Seale-Seile. (Über die Seilkonstruktionen lesen Sie bitte meinen Beitrag Les câbles des installations de transport par câble in ISR 1/2019, S. 64). Die Berechnung der Drahtdurchmesser für den Seilquerschnitt erfolgt etwa seit Mitte der 80er Jahre mittels Computerprogrammen, welche die exakte Schnittfigur der im Seilverband gebogenen Drähte berücksichtigen. Dadurch wird bestmöglich für eine gleichmäßige Verteilung der Pressungen zwischen den Drähten gesorgt – eine der Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer der Seile.

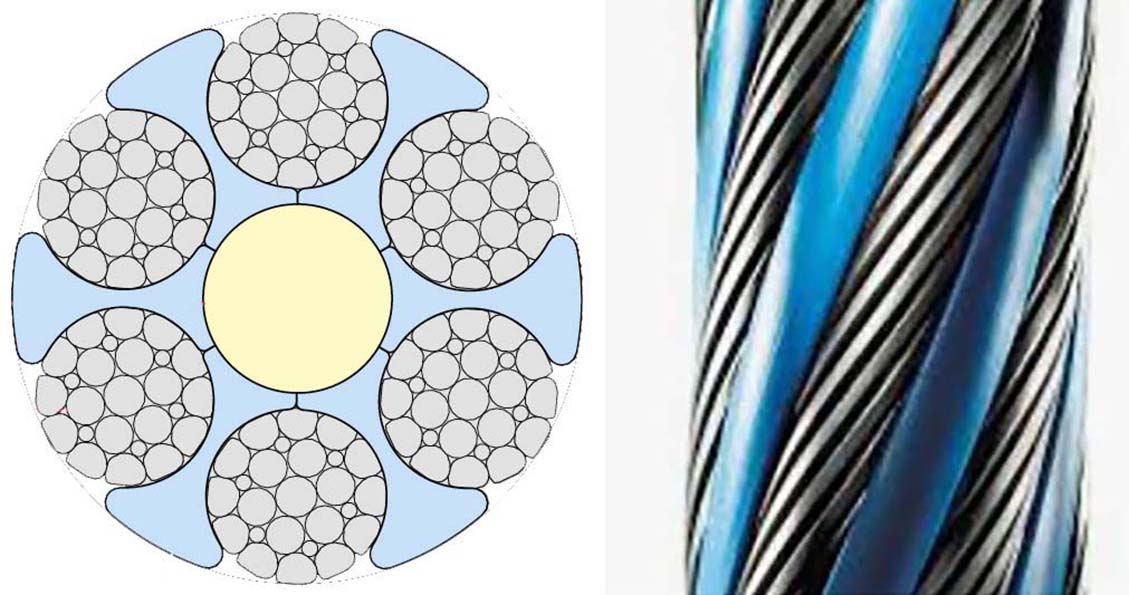

Weitere Neuerungen bei bewegenden Seilen sind die Verwendung kompaktierter Seile oder Litzen sowie von sieben- oder achtlitzigen Rundlitzenseilen. Durch das Kompaktieren werden bei Seilen die außenliegenden Litzen abgeflacht bzw. bei Litzen deren Durchmesser verkleinert, wodurch sich der Seildurchmesser bei gleichbleibender Bruchkraft reduziert. Die „rundere“ Oberfläche verbessert auch den Lauf des Seiles über Rollen und Scheiben. Sieben- oder achtlitzige Förderseile haben eine erhöhte Laufruhe, weil die „Täler“ zwischen den Litzen gegenüber dem sechslitzigen Rundlitzenseil kleiner sind. Eine Seilkonstruktion, bei der sich die Seiloberfläche noch mehr der Zylinderform annähert, ist das Performa-Seil. Rund um einen extrudierten Polyäthylen-Rundstab als Seileinlage sind zwischen sechs kompaktierten Rundlitzen sechs extrudierte Profilstäbe aus Kunststoff angeordnet (s. Abb. 1).